Больше рецензий

10 мая 2012 г. 14:59

122

3

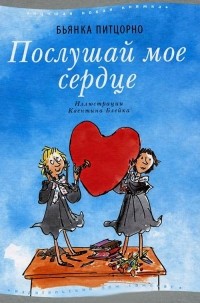

РецензияВ последнее время мне почему-то везёт на подростковые книги, где автор пытается скрестить ежа с ужом, в данном случае реалистичную повесть о школьной жизни девочек в середине XX века и, скажем так, сказку про Бабу Ягу.

Аннотация обещает нам год из школьной жизни трёх подруг в Италии начала 50-х годов. Но каких-то конкретных примет времени в книге практически нет. С тем же успехом можно было бы сказать, что действие разворачивается в Италии через семь лет после первой мировой войны, или, что родители Элизы погибли не во время бомбардировки, а в автомобильной катастрофе. И это ничего бы не изменило в сюжете. Ключевая фраза здесь: "Папа Розальбы владеет магазином одежды, который принадлежит его семье уже больше ста лет". Полное ощущение, что как было всё сто лет назад, так и остаётся в 1952 году. И даже такое событие как вторая мировая война не принесло никаких социальных изменений. Какая-то странная реалистичность и историчность, особенно если сравнивать с другими образцами жанра, например:

Лидия Будогоская, Повесть о рыжей девочке (1929)

Winifred Holtby, South Riding (1936)

Ирмгард Койн, Девочка, с которой детям не разрешали водиться (1936)

Анника Тор, Пруд белых лилий (1997)

Александра Бруштейн, Дорога уходит в даль (1956 - 1961)

Если продолжить сравнивать "Послушай моё сердце" с вышеупомянутыми произведениями, становится заметно ещё одно различие. В каждом из них авторы критикуют описываемую ими действительность, в том числе школьную. Но ни в одном из них нет героини, подобной синьоре Сфорца. Есть и лицемерные учителя, и самодуры, но учителей, ведущих себя с такой же берсерочьей наглостью, ни в одной из этих книг нет. И у меня нет причин предполагать, что кто-то из авторов этих пяти книг, упустил бы возможность изобразить такого персонажа, встреть они что-то подобное в реальности. Причина, на мой взгляд, в том, что синьора Сфорца - это персонаж из совсем другого жанра. Это классическая Баба Яга. Впрочем, в первую очередь (и этому сильно способствуют иллюстрации Квентина Блейка) вспоминается не Баба Яга, а мисс Транчбул из "Матильды" Роальда Даля. Синьора Сфорца и мисс Транчбул - просто сёстры-близнецы, правда, видимо, разнояйцевые, потому что одна ненавидит всех детей без разбора, а другая впадает в боевую ярость при виде бедных. Но повадки их практически одинаковые. Проблема только в том, что мисс Транчбул, очевидно, персонаж обобщённый, гиперболизированный и карикатурный. Поэтому на почве реалистичной повести он приживается с большим трудом. Вообще в Италии начала 50-х, если верить автору, с вменяемыми взрослыми было совсем напряжённо. Даже персонажи, которые преподносятся нам как вполне здравомыслящие, откалывают такие номера, что хоть стой, хоть падай. Вполне в порядке вещей, что три обеспеченные десятилетние дурочки додумались именно до такой "благотворительности", какая описана в книге. Но взрослый, с радостью присоединяющийся к благотворительности в пользу одних, совмещённой с местью другим, это как-то немного чересчур.

Ещё одна проблема книги в том, что герои в ней никуда не развиваются. Ни прогресса, ни регресса. Никто не делает никаких выводов из происходящего, ни учительница, ни дети, ни родители. Каждый как считал себя правым, так и остался при своём мнении. Единственное, что наши прекрасные героини вынесли из своей благотворительности, это чудесное слово "ср ть". Я могу понять его притягательность для девочек, воспитанных в чопорном окружении. Но почему ничего кроме него?

Ну и напоследок. Это, конечно, частности. Но. Я не понимаю, почему вдруг сеньора Сфорца решила сменить школу "Благоговение" на государственную школу, если уж цель всей её жизни - обучать юных аристократок? Почему Звева, девочка из семьи землевладельцев из старинного испанского рода, учится вдруг в государственной школе, а не в этом самом "Благоговении"? У них там на Сардинии аристократов как грязи, что ли? Французские монахини в Италии начала 50-х могут позволить себе быть переборчивыми?

Комментарии

Вменяемые взрослые после войны? -нереально.

Авторы других перечисленных мною произведений тоже описывают не самые лёгкие времена:

1) примерно 1912 год, если судить по дате рождения автора и тому факту, что это автобиография;

2) 30-е годы в Англии. Экономическая депрессия, до сих пор аукающиеся последствия первой мировой и т.д.

3) первая мировая война, точнее не помню;

4) вторая мировая война;

5) рубеж XIX-XX веков.

Тем не менее, во всех этих книгах есть вменяемые взрослые. При этом все эти книги написаны с достаточно высоким уровнем историчности.

Здесь же всё время приходится напоминать себе, что это 1952. И что, невменяемость взрослых - единственное последствие войны? Никаких разорившихся аристократов, никаких поместий, сгоревших в результате бомбардировок, или проданных за долги?

Так то войны с победой, а Италия проиграла.

Так, учим матчасть.

3) действие происходит в Германии, во второй половине книги в Германии, оккупированной английскими войсками;

2) да, Англия не потерпела поражение в первой мировой войне. Но та победа далась им такой ценой, что английская культура до сих пор гораздо чаще обращается к трагедии той войны, чем ко второй мировой;

1) Перед первой мировой и после революции 1905 года, последствия которой продолжают аукаться. Где тут война с победой?

4) нейтральная Швеция;

5) ещё раз, рубеж XIX-XX веков, предреволюционное время и т.п.

Так что я не понимаю, о каких таких победах Вы говорите.