Константин Воробьев — о писателе

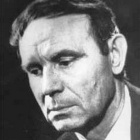

- Родился: 24 сентября 1919 г. , Курская область

- Умер: 2 марта 1975 г. , Вильнюс

Биография — Константин Воробьев

Константи́н Дми́триевич Воробьёв — русский советский писатель, яркий представитель «лейтенантской прозы». Участник Великой Отечественной войны, лейтенант.

Вырос в небогатой многодетной крестьянской семье (по матери - пять сестер и брат). Начал работать в сельском магазине, где платили хлебом, в 14 лет, чтобы спасти семью от голодной смерти. Окончил сельскую школу, учился в сельскохозяйственном техникуме в Мичуринске. Прошёл курсы киномехаников и вернулся в родное село. С августа 1935 - лит. инструктор в районной газете г. Медвенка. В 14 лет опубликовал в ней очерки и стихи; за неопубликованное стихотворение "На смерть Куйбышева" исключен из комсомола, а за хранение книги "Война 1812 года"…

уволен из редакции (за "преклонение перед царскими генералами". "Идеал русского офицера времен Отечественной войны покорил его воображение. Это было соприкосновение с тем миром, который помогал сохранить в себе чувство чести, достоинства, совести... "). В 1937 переехал в Москву; стал ответственным секретарем редакции фабричной газеты.

В 1938 году был призван в Красную Армию. Писал очерки для армейской газеты «Призыв». В 1940 г. по окончании службы работал литературным сотрудником газеты Академии им. Фрунзе. Оттуда был направлен на учёбу в Московское Краснознамённое пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР.

В окт. 1941 в составе роты кремлевских курсантов отправлен на фронт, в декабре под г. Клин попал в плен. Прошел через ряд лагерей на территории Литвы. В сент. 1943 бежал из плена, организовал партизанскую группу, которая влилась в литовский партизанский отряд. После освобождения г. Шяуляй назначен начальником штаба МП ВО. Писал повесть о пережитом в плену. "Повесть эта, - как отметил писатель-фронтовик В. Кондратьев, - не только явление литературы, она - явление силы человеческого духа, потому как... писалась как исполнение священного долга солдата, бойца, обязанного рассказать о том, что знает, что вынес из кошмара плена... " В 1946 г. рукопись повести была отправлена в "Новый мир", но не опубликована. У самого писателя полного экземпляра повести не сохранилось, только в 1985 г. рукопись обнаружилась в архиве журнала, хранящемся в ЦГАЛИ, и была напечатана уже после смерти автора в 1986г. под названием "Это мы, Господи!.. ".

Демобилизовавшись, в 1947, переехал в Вильнюс. Работал в снабженческих и торговых организациях (даже заведовал магазином) до выхода первого сборникака рассказов - "Подснежник" (1956); победствовав "на одних гонорарах", снова "пошел служить" - стал заведующим отделом литературы и искусства в газете "Советская Литва" (до 1961). После тяжёлой болезни (опухоль мозга) умер в 1975 году. На доме, в котором жил писатель, была установлена мемориальная доска (улица Вяркю, 1). В 1994 году посмертно присуждена премия им. Сергия Радонежского. В 1995 году прах писателя был перезахоронен в Курске на Офицерском (Никитском) кладбище. В 2001 году присуждена Премия Александра Солженицына (посмертно).

Творчество.

Первая публикация - рассказ "Лёнька" (1951; в милицейской газете). В следующем году несколько рассказов В. были напечатаны в республиканской газете "Советская Литва". Рассказы эти, как говорил сам Воробьев, были "наивно сентиментальны и даже милы своей простодушностью". Первый сборник рассказов «Подснежник» (1956). В 1958 г. в Литве был издан второй сборник рассказов - "Седой тополь". В это же время Воробьев начал печататься в России - в журнале "Нева" были опубликованы рассказ "Ермак" и повесть "Последние хутора".

Написал более 30 рассказов, очерков и десять повестей. Автобиографические повести с изображением бессмысленной жестокости войны писателю удавалось публиковать с большими задержками, с вынужденными купюрами и сокращениями («Это мы, Господи!», не окончена, 1943; опубликована посмертно в 1986; «Крик», 1962; «Убиты под Москвой», 1963).

Опыт войны отразился в одной из известнейших его повестей «Убиты под Москвой». Повесть была впервые опубликована А. Т. Твардовским в журнале «Новый мир» в 1963 году. Воробьев считал эту повесть своей удачей и гордился ее публикацией именно в "Новом мире". В основу этого произведения легли личные впечатления и переживания автора во время боев под Москвой. Повесть, по замечанию одного из критиков, "художественно восстанавливала "первичную действительность" войны, ее реальное обличье, увиденное в упор". Именно это "реальное обличье" войны вызвало полное неприятие повестей Воробьева официальной критикой. Она воспринимала их как "искажение правды о войне". Писателя стали постоянно упрекать "за настроение безысходности, бессмысленности жертв". В конце концов результатом таких критических нападок стало молчание о творчестве писателя.

Повесть «Мой друг Момич» (1965, опубликованная посмертно в 1988), отражает трагедию коллективизации (ранее был напечатан её сокращённый вариант под названием «Тётка Егориха»). Сам автор считал ее "выполнением своего гражданского долга, изобразив правду о гибели русской деревни". С задержками выходили повести «Одним дыханием» (написана в 1949, напечатана под названием «Последние хутора» в 1958), «Ермак» и других произведений.

Известность и признание получили также повести «Сказание о моем ровеснике», «Генка, брат мой», «Вот пришёл великан», «Синель», «Седой тополь», «Почём в Ракитном радости».

До 1974 г. Воробьев работал над оставшейся неоконченной книгой "... И всему роду твоему". Повесть, по словам жены писателя, задумывалась "как отчет о прошлом и настоящем и раздумья о будущем". Очевидно, что писатель отдал главному герою, Родиону Сыромукову, не только многое из своей биографии, но и свои размышления о мире и жизни в нем, свое беспокойство за будущее, за судьбу детей в этом мире и в этом будущем. Много раз Воробьев, начиная работу над очередной повестью, полагал, что пишет часть большого романа. Большой роман он так и не написал, роман в традиционном понимании. Однако повести, объединенные общностью биографий и характеров героев, постепенно составили тот роман, о котором Воробьев сказал: "Я и в самом деле пишу роман. Сюжет его - просто жизнь, просто любовь и преданность русского человека земле своей, его доблесть, терпение и вера".

Рассказы и отрывки из повестей переводились на болгарский, латышский, немецкий, польский языки. На литовский язык переводились его рассказы «Настя» (перевод опубликован в еженедельной газете «Литература ир мянас», 1968), отрывок из повести «Это мы, Господи!» (ежедневная газета «Теса», 1988); выходили сборники переводов на литовский язык.

Книги

Смотреть 81Библиография

Подснежник. Сборник рассказов. Вильнюс, 1956.

Седой тополь. Повести и рассказы. Вильнюс, 1958.

Гуси-лебеди. Рассказы. Москва, 1960.

Одним дыханием. Повесть. Москва, 1961.

Не уходи совсем. Повесть. Вильнюс, 1963.

У кого поселяются аисты. Повести и рассказы. Москва, 1964.

Дорога в отчий дом. Рассказы. Москва, 1966

"Друг мой Момич". Повесть.

Цена радости. Повести и рассказы.

"Вот пришёл великан…" Повесть.

Генка, брат мой.

Почём в Ракитном радости.

Сказание о моем ровеснике.

"Крик". Повесть.

"Убиты под Москвой" . Повесть.

"Это мы, Господи!.." Повесть.

Титулы, награды и премии

Премия Александра Солженицына (2001 год)

Премия им. Сергия Радонежского (1994 год)

Премии

Ссылки

Рецензии

Смотреть 7223 марта 2024 г. 17:02

840

3

Курская область , 1930-е годы. Одна война уже закончилась, новая пока еще не началась. Зато идет становление нового государства, его новые веяния, реформы. В этой повести о коллективизации. И расскажет нам свою историю и историю своей деревни паренек-сирота Санька Письменов. Растет он в семье свихнувшегося дядьки Ивана - просто Царя - это у него прозвище такое было, и тетки Егоровны. Из-за постоянных заскоков дядьки в доме недостатка в ссорах, ругани нет. Егоровна всё спускает на тормозах, но иногда и не получается. Однажды у дяди Ивана переклинило и он решил развестись с Егоровной и поделить пополам всё имущество. Но если с курамş еще более-менее дележка удается, то вот как делить стол? лавку? комнату?чулан? Своими свихнувшимися мозгами дядька додумался лавку распилить. Уже и пилу взял,…

20 мая 2021 г. 21:34

1K

5 В ожидании неминуемого

Ожидание неминуемого <...> главнее самого события, потому что человек не знает, с чего оно начнётся, сколько продлится и чем закончится.

Кремлёвским курсантам, терпящим бедствия под Москвой холодной осенью 1941-го, всё ещё кажется, что отдалённый гул фронта и зловещий вой «мессеров» в набухшем тяжестью небе не имеет к ним никакого отношения, и каждый уверен, что уж с ним-то, конечно, ничего страшного здесь не случится. Герои повести «Крик» даже успевают сыграть вроде бы шуточную, но щемящую сердце своей наивностью и обречённостью свадьбу с девушкой из близлежащего села. Молоденькие лейтенанты свято верят, что их командиры подготовленны и опытны, а солдаты — отважны и бесстрашны, что огневая мощь Красной армии в несколько крат превосходит вражескую, а попасть в окружение и сдаться в плен…