Томас Эльзессер — об авторе

- Родился: 1943 г. , Шарлоттенбург, Германия

Биография — Томас Эльзессер

Томас Эльзессер - профессор, один из ярчайших медиаархеологов, один из тех, кто фактически и придумал саму эту дисциплину, которая подрывает устоявшиеся взгляды на историю кино и других медиа, показывает возможность иного хода истории и обнажает скрытые и нереализованные потенции медиа.

Вырос в семье синефилов. Его родителями были члены местного арт-киноклуба - большие почитателе неореализма, Бергмана и Антониони. Так что они всегда брали Томаса на пятничные показы. Правда, ко времени появления французской «новой волны» их интерес к кино угас, его же благодаря фильмам Годара, только разгорелся. Помимо этого Томас Эльзессер еще ходил в кино с бабушкой минимум два раза в неделю — у нее была…

страсть к слезливым голливудским мелодрамам, а также мужественным актерам вроде Берта Ланкастера, Чарлтона Хестона и Кирка Дугласа. Так что, когда «новая волна» объявила, что можно любить одновременно Росселлини и Николаса Рея, Бергмана и Сэма Фуллера, он почувствовал себя как дома — его синефильская шизофрения была наконец-то оправдана и даже воспета.

Из интервью с автором:

В 1963-м я отправился учиться в Англию. В Университете Сассекса я присоединился к местному киноклубу и стал готовить программки для показов — сначала переводил статьи из Cahiers du cinéma или перепечатывал рецензии из Movie Magazine, но потом стал писать сам. В 1968-м после моего пребывания в Париже, где каждый вечер я проводил в Синематеке, я решил превратить эти программки в журнал под названием Brighton Film Review. Поначалу приходилось писать почти весь журнал самому под псевдонимами, но уже через пару лет он мог похвастаться первоклассными контрибьюторами. Перебравшись в 1971 году в Лондон, я основал там Monogram — вышло всего 7 номеров, но он стал довольно влиятельным. Позже мои академические обязанности не позволили мне выполнять работу редактора, но я продолжал писать — в Sight & Sound и в Screen, который в ту пору был рассадником структурализма, семиотики, Лакана и Альтюссера в англоязычном мире.

В 1972 году я стал преподавать в Университете Восточной Англии — это было первое место в Великобритании, где теорию кино преподавали на всех уровнях: бакалавра, магистра, PhD. В 1975—1976 гг. я отправился на год в Америку в Университет Айовы, где Ричард Дэйер, Дудли Эндрю и Рик Альман выстроили потрясающую PhD-программу (Дэвид Бордуэлл и Кристин Томпсон, Роберт Аллен и Мэри Энн Доан — все они выпускники Айовы). Там я научился тому, как преобразовать свою синефилию и занятия кинокритикой в академические исследования. Когда же в 1989—1990 гг. в Европе начались политические изменения, я сразу понял, что Англия никогда не захочет в этом участвовать, поэтому, когда Амстердамский университет предложил мне возглавить кафедру кино и телевидения (фактически построить ее с нуля), я тут же согласился. Здесь я и проработал до официальной отставки в 2008 г., хотя я продолжаю преподавать в различных университетах как приглашенный профессор.

Когда я гостил в Айове, мне не дали преподавать голливудское кино, потому что смотрели на меня как на европейский импорт и почему-то считали, что я специалист по немецкому кино. Так что они захотели, чтобы я вел курс о «новом немецком кино», тогда только появившемся, и немецком экспрессионизме эпохи Веймарской республики, о котором я в ту пору ничего не знал. В тот год я научился от студентов не меньше, чем они от меня.

Тогда-то я и понял, насколько я несведущ в истории кино до Первой мировой. Я стал в этом разбираться и наткнулся в журнале Screen на потрясающее эссе Ноэля Берча «Porter or Ambivalence». Оно было настоящим откровением. Очевидно, оно было вдохновлено археологией Фуко, которого я уже к тому времени прочитал, хотя Берч и не упоминал его имя. Эту статью Берч потом представил на знаменитой конференции FIAF в Брайтоне в 1978 г., где собрались как архивисты и киноисторики, так и режиссеры-авангардисты. Все тогда заговорили о важности фильмов первых лет кино, до которых до этого никому не было дела. На самой конференции я не был, но она наделала много шума, и я, конечно, не мог пройти мимо. В итоге в Восточной Англии я вместе с Чарльзом Барром прочитал курс об Эрнсте Любиче и Викторе Шестреме. Потом мы провели конференцию об их творчестве, после чего мне пришла в голову мысль о необходимости обстоятельной книги о раннем кино. Так в итоге на свет появился сборник «Early Cinema — Space Frame Narrative», где во введении я впервые использовал выражение «медиаархеология».

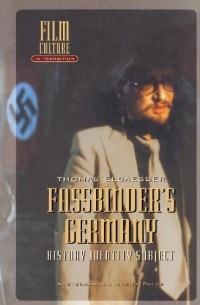

Книги

Смотреть 8Фото

Смотреть 6Ссылки

Источник - интервью с Томасом Эльзессером

Рецензии

Смотреть 213 февраля 2023 г. 12:28

615

5

Каждая глава книги Эльзессера и Хагенера - отдельная теория кино. Арнхейм, Балаш, Базен, Брессон, Бодри, Брехт, Делез, Жижек, Лакан, Метц, Фуко, Фрейд, Эйзенштейн и другие проясняют фильмы Антониони, Бунюэля, Бергмана, Кубрика, Копполы, Ланга, Линча, Мурнау, Тарковского, Уэллса, Феллини, Ханеке, Хичкока... От простых метафор кино как окна или двери до сложных эпистемологических концептов кинематографического опыта - увлекательное путешествие для подкованного или начинающего киномана. Отдельно стоит упомянуть насмотренность и эрудицию Эльзессера и Хагенера. В их багаже: голливудская классика, популярная кинофантастика, "ужастики", триллеры, вестерны. Вместе с тем - европейский артхаус, советский модерн, французский авангард, современные культовые фильмы... По прочтении этой книги…

20 августа 2022 г. 09:38

497

4.5 +

Хорошая книга по теории кино, которая описывает различные составляющие элементы, или слои, которые составляют произведение. Автор строит рассказ на основе своего рода архитепических способов кадрирования и ведения повествования, которые сами служат главной метафорой. Наверное, не хватило больших примеров подробного анализа произведений.