Опубликовано: 12 апреля 2021 г., 13:12 Обновлено: 12 апреля 2021 г., 13:15

3K

«Быть полезным человеком всегда казалось мне ужасной гадостью». Проклятому поэту Шарлю Бодлеру 200 лет

Искусанные груди, мозги младенцев, коты и нечисть. А еще много невезения.

Поль Валери назвал самым значительным поэтом Франции. Но о Бодлере нельзя сказать, как мы говорим о Пушкине, что он вмещает в себя все французское, потому что Бодлер — это вообще анти-Пушкин. Трудно представить этого болезненного и неуклюжего меланхолика валяющим дурака с друзьями и забывающим имена дам, которым оставлял бы в альбомах легкомысленные эпиграммы.

Бодлер выбрал своим жизненным принципом то, что немецкий философ Вальтер Беньямин называл «стратегией неудачи». В предисловии к переведенному им сборнику Эдгара По Бодлер писал: «Есть роковые судьбы; в литературе каждой страны бывают такие люди, у которых прямо на морщинистых лбах выведено таинственными, извилистыми письменами: невезуха». Филолог Сергей Фокин полагает, что и Бодлер, и его американский учитель По делали ставку «на проигрыш, на провал и пустоту».

«В жизни есть только одно подлинное очарование — очарование игры»

Бодлер имел все исходные данные, чтобы стать еще одним Виктором Гюго. Его отец Франсуа — выходец из крестьян, участник Великой революции, поклонник искусств и человек с обостренным чувством справедливости — был сенатором при Наполеоне и не принял реставрацию монархии. Франсуа Бодлер умер, когда Шарлю было 6 лет. Горячо любимая мать будущего поэта Каролина снова вышла замуж всего через год, ее супругом стал генерал Жак Опик, которого пасынок сразу невзлюбил. Биографы Бодлера полагают, что именно Опику поэт обязан своей отъявленной антибуржуазностью, своим уходом во зло.

Но зло, которое он воспел в своей главной поэтической книге, Бодлер избрал сознательно. Вывести эту манифестацию из несчастливого детства поэта или проблем с фигурой отца не получится. Конечно, Бодлер презирал своего отчима — военного коменданта Парижа, олицетворявшего осторожность и чопорность буржуа. Именно ненависть к отчиму (а не чувство социальной солидарности) выбросила Бодлера на баррикады во время парижской революции 1848 года, где он бесстрашно сновал с призывами к недоумевающей толпе: «Расстрелять генерала Опика!». Эжен Крепе, друг и первый биограф Бодлера, передает слова очевидца, литератора по имени Ле Вавассер: «В этот день поэт был отважен и готов принять смерть».

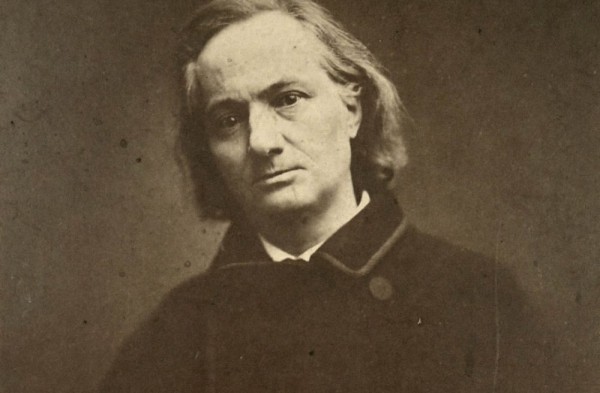

Молодой Бодлер (1855). Фотограф: Félix Nadar. Источник: commons.wikimedia.org

Пожалуй, даже то, что Бодлер уже в 19 лет заразился сифилисом, было продиктовано его романтическим отношением к жизни. Его любимым писателем тогда и становится Виктор Гюго, которому он решается написать и испросить личной встречи.

«Я люблю Вас. Как любят героя, книгу, как любят чисто и бескорыстно любую прекрасную вещь. Ведь Вы тоже были молоды и должны понять эту любовь к автору книги и то, как нам хочется поблагодарить его лично и почтительнейшим образом целовать его руки».

Такое письмо мог написать только пылкий романтик, но мэтр французского романтизма оставил его без ответа. Зато потом, когда сборник Бодлера наделает скандалу в прессе, Гюго во все-таки завязавшейся переписке не поскупится на комплименты:

«Ваши „Цветы зла“ сияют и ослепляют, словно звезды. Продолжайте. Изо всех сил кричу “браво” Вашему могучему таланту».

Молодой Бодлер получает звание бакалавра права, хотя работать по специальности у него нет ни малейшего желания. Среди знакомых он пускает слух, что ему дали доучиться из сострадания, как ребенку-идиоту. «Быть полезным человеком всегда казалось мне ужасной гадостью», — приводит слова Бодлера Жан-Поль Сартр в своей биографической статье. Хотя поэт и уяснил себе, что в жизни есть «только одно подлинное очарование — очарование игры», ему, в сущности, все равно — выиграл он или проиграл, укоризненно добавляет Сартр.

После возвращения из морского путешествия, так и не добравшись до Калькутты, куда Опик хотел определить пасынка для работы по специальности, Бодлер начинает проматывать состояние отца. Он не вылезает из салонов, знакомится с видными поэтами своего времени, в том числе с Жераром Де Нервалем, и встречает свою будущую подругу жизни — креолку Жанну Дюваль. Отчим и мать Бодлера, поняв, что вместо специалиста по праву они воспитали богемного кутилу, добиваются над поэтом опеки. Маска ребенка-идиота сыграла с ним злую шутку — в суде семья представляет Бодлера слабоумным. С этого момента и до самой смерти он будет бедствовать: жить на редкие подработки как свободный автор и получать скудное содержание от нотариуса.

Портрет Бодлера, написанный Гюставом Курбе (1848-1849). Источник: commons.wikimedia.org

Между 1842 и 1858 годами Бодлер четырнадцать раз менял места жительства, скрываясь от кредиторов. Ни один из арендаторов не был доволен таким съемщиком. Когда кто-то из хозяев упрекнул Бодлера в излишнем шуме, поэт ответил ему:

«Не знаю, что вы имеете в виду. В гостиной я колю дрова, в спальне таскаю за волосы любовницу, но это же происходит во всех квартирах!»

Иногда он подолгу просиживал в кафе или читальнях, ночевал у друзей. «Любая постель, в которую он ложился, становилась для него „lit hasardeux” (случайной кроватью)», — пишет Беньямин в своей работе «Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма». Философ цитирует письмо Бодлера 1853 года к матери, в котором тот признается, что привык к физическим страданиям: приучился «надевать под драные брюки и куртку, пронизываемую ветром, две рубашки, чтобы было не так холодно, а что касается дырявых башмаков, то я приноровился заполнять их соломой или даже бумагой». «Так что на мою долю остаются почти что одни моральные страдания», — иронизирует Бодлер.

«Никогда мы еще не наблюдали столько котов и прочей нечисти»

«В эту жуткую книгу я вложил все свое сердце, всю свою нежность, всю свою религию (ряженую), всю свою ненависть», — будет писать Бодлер о «Цветах зла». Писатель Мишель Лейрис назовет этот сборник «самой непримиримой книгой» в истории поэзии. И если этого недостаточно, то вот отзыв на книгу литературного обозревателя «Фигаро» Гюстава Бурдена:

«Гнусность идет там об руку с мерзостью. Отвратное сочетается с мерзопакостным. Никогда еще столько грудей не было искусано за столь малое количество страниц; никогда еще мы не наблюдали подобного стечения всякого рода демонов, утробных плодов, дьяволов, бледной немочи, котов и прочей нечисти. Книга эта — сущая лечебница, открытая для всех безумств духа, для всякого гнилья сердца: ладно бы еще с тем, чтобы исцелить, но ведь все это неизлечимо».

«Это взволнованная автобиография больного человека, мечтающего о прекрасном и находящего удовольствие в уродливом, желающего добра и отступающего перед злом, себя ненавидящего и одновременно обожающего, всецело занятого самим собой и отказывающегося слиться с остальным миром», — пишет о «Цветах зла» биограф поэта Анри Труайя.

Сперва Бодлер хотел назвать свой сборник «Лесбиянки» — просто чтобы подразнить буржуа, потом был вариант «Лимбы» — чтобы отдать должное Данте с «Божественной комедией». В итоге он остановился на «Цветах зла», названии, которое подсказал Бодлеру его друг, писатель Ипполит Бабу. Книга вышла в 1857 году — еще не утихли страсти после суда над Гюставом Флобером за аморальность «Госпожи Бовари». Естественно, сборник Бодлера тоже судили, а обвинителем был тот же прокурор Эрнест Пинар, который обличал и Флобера. Суд проходил в августе 1857 года, поэта приговорили к штрафу в триста франков и постановили запретить его наиболее возмутительные стихи: «Украшения», «Метаморфозы вампира», «Лета», «Проклятые женщины» и «Слишком веселой».

Стихотворение «Слишком веселой» посвящено трагической любви Бодлера, светской даме Аполлонии Сабатье. Она была хозяйкой парижского салона, в котором бывали братья Гонкуры, Флобер, Дюма-сын, Теофиль Готье, Альфред де Мюссе и другие. Сабатье рисовал Венсан Видаль, а скульптуру ее создал Огюст Клезенже, Флобер ее вывел в «Воспитании чувств», а Готье называл ее «Президентшей» и посвятил ей стихотворение «К розовому платью». Но больше других ей был предан Бодлер, который до последнего момента хранил свою страсть в тайне.

«Когда придет блудница-ночь

И сладострастно вздрогнут гробы,

Я к прелестям твоей особы

Подкрасться в сумраке не прочь».

Положим, сейчас это стихотворение читается как строчки из глэм-поп-шлягера какого-нибудь Валерия Леонтьева, но в ту пору подобная поэзия была возмутительна. Стихотворение «Слишком веселой» Бодлер присылает госпоже Сабатье анонимно, специально измененным почерком. После этого он «продолжал как ни в чем не бывало посещать салон дамы своего сердца, никак не выказывая своих чувств и сохраняя неизменную маску сатанинской иронии на лице», пишет литературовед Георгий Косиков в статье «Шарль Бодлер. Между восторгом жизни и ужасом жизни».

Бодлер отправлял Сабатье еще несколько стихотворений, в том числе «Искупление», «Духовная заря», «Живой факел» и другие, и каждое сопровождал пылким письмом. Тогда же, впрочем, он увлекся молодой актрисой по имени Мари Добрей и после неудачи, постигшей его в обеих связях, попытался вернуться к креолке Жанне Дюваль, с которой на тот момент пробыл больше десяти лет. Но и эти отношения не заладились. Бодлер все чаще думает о своем старом знакомом Нервале, который в 1855 году, страдая от крайней нищеты и депрессии, повесился на фонаре — на улице Старого Фонаря.

Аполлония Сабатье — «Женщина, ужаленная змеей» (1847). Скульптура Огюста Клезенже, музей Орсе. Фото: PRESSE RMN

Если жизнь Бодлера развивалась по романтическому канону, то творчество он подчинил строгому порядку. Самих романтиков он упрекал во фрагментарности и расхлябанности, которой себе позволить не мог. «Цветы зла» имеют четкую структуру, даже драматургию, будучи равно разделены на темы-миры с целой пригоршней, как принято выражаться в школьном литературоведении, программных стихотворений.

Например, в стихотворении «Альбатрос» Бодлер изобразил социальную уродливость поэта, органическую неприспособленность к земной жизни. Стихотворение «Часы» — злой пасквиль на современного Бодлеру предприимчивого человека, уверенного, что он кузнец своего счастья: «Глупец! Лишь потому играет время смело, что проиграть оно не может». «Прохожей» вскрывает позицию поэта-наблюдателя, человека толпы, способного увековечить в своем сердце случайно мелькнувшую красоту: «Не знала ты, кто я, не ведаю, кто ты, но я б тебя любил — мы оба это знали». «Восхищение горожанина — любовь не столько с первого, сколько с последнего взгляда. Прощание навеки совпадает в стихотворении с моментом очарования», — пишет Беньямин об этом стихотворении.

В стихотворении «Соответствия», которое считается протосимволистским, заключена главная формула поэтического мира Бодлера:

«Природа — строгий храм, где строй живых колонн

Порой чуть внятный звук украдкою уронит;

Лесами символов бредет, в их чащах тонет

Смущенный человек, их взглядом умилен».

Беньямин, анализируя понятия соответствий, пишет, что Бодлер стремится прорваться за пределы понятия «прекрасного», которое достигается при помощи подражания действительности. В цитате Пруста из романа «Обретенное время», которую он приводит, видно, как работает этот бодлеровский прием. Пруст пишет о Бодлере:

«Этот поэт, в процессе более ленивого и утонченного поиска, находит в запахе женщины, например, ее волос и груди, вдохновенные подобия, которые воскрешают ему „лазурь небесную, необъятную и округлую” и „порт, что полн и мачт, и парусов”».

Характерен образ, к которому Бодлер прибегает в другом хрестоматийном стихотворении — «Падаль». Лирический герой обращается к даме сердца, описывая некий труп (в переводе Вильгельма Левика — труп лошади), находящийся в процессе тленья, судьбу которого он предрекает и своей возлюбленной. Внутренности разлагающейся туши поэт сравнивает с «большими цветами» — этот образ позаимствует у Бодлера японский писатель Юкио Мисима, который уподобит человеческое тело розе, «одинаково прекрасной как снаружи, так и изнутри».

«Цветы зла» — одна из самых революционных книг в истории поэзии, не в смысле реформы размера, языка, стиля или слога, а в смысле существа поэзии и роли поэта как одновременно фигуры проклятой и благословенной. В России самым близким Бодлеру, пожалуй, был поэт Иннокентий Анненский. Он порой прямо цитировал французского предтечу — например, в стихотворении «Маки», где макушки растения уподобляются головам старух. Так увядшие цветы Бодлер сравнивает со всеми, кто «сир и наг», в стихотворении «Лебедь». Без «Цветов зла» не было бы и французских символистов, особенно Верлена, Малларме и Рембо, а еще Жана Жене и Луи-Фердинанда Селина.

Последний взлет героики на фоне всеобщего упадка

Тщательная работа над формой, скрупулезная каталогизация образов («Вино», «Смерть», «Сплин», «Городские картины»), пристрастие к горькой иронии и главное — одиночество и чужесть, аристократическая дистанция между собой и миром, — вот слагаемые бодлеровского дендизма.

Внешнее становится манифестацией внутреннего. «I wear black on outside, cause black is how I feel on the inside» («Снаружи я одет в черное, потому что внутри чувствую черноту»), — пел британский певец Моррисси в песне Unloveable. Эти строки вполне могли быть вдохновлены Бодлером, который приветствовал черное.

«Черный фрак и сюртук обладают красотой не только политической, каковая выражает всеобщее равенство, но и красотой поэтической, каковая выражает публичность души; нескончаемая вереница гробовщиков: гробовщики-политики, гробовщики-влюбленные, гробовщики-буржуа. Мы все кого-то или что-то хороним», — писал поэт.

Дендизм был проявлением антибуржуазности Бодлера. В эпоху, когда впервые возникает нумерация домов, где все вдруг подвергается бухгалтерскому учету, денди наряжается в костюм, как в доспехи, бросая миру вызов одиночки. В пору стремительного прироста городского населения, которое пополняет класс пролетариев, возникают демонстративные сибариты, выбирающие единственным мотивом своего существования «культивирование в самих себе утонченности», «удовлетворение своих желаний», «размышление и чувства», пишет Бодлер. Девиз такого класса людей: «Perinde ad cadaver!» («Будь подобен трупу!»).

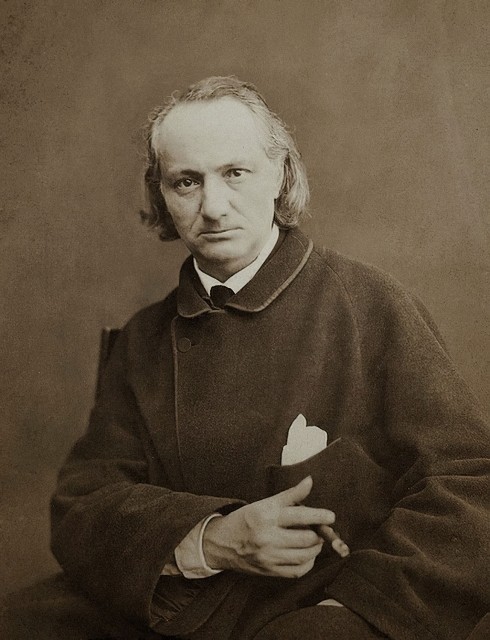

Шарль Бодлер (1865). Фото: Charles Neyt

Центральное для дендизма понятие «сплина» — возвышенной тоски — Бодлер помещает в заглавие основной части «Цветов зла» и называет так целых четыре стихотворения. Сплин — переживание индивидуальное, чувство «праздных и полных отвращения ко всему одиночек», оно сродни скуке, но неутолимо. Если скуку можно развеять, выйдя на улицу и фланируя в толпе, то сплин мучителен, но это своего рода «налог на аристократизм». В денди Бодлер видит появление новой аристократии: «эту новую аристократию будет трудно истребить, поскольку ее основу составляют самые ценные и неискоренимые свойства души и те божественные дарования, которых не дадут ни труд, ни деньги». «Дендизм — последний взлет героики на фоне всеобщего упадка», — заключает поэт.

Его страсть к эпатажу иногда переходила всякие границы. Бодлер презирал приличное общество до такой степени, что мог, например, в светской беседе спросить: «А вы ели мозги младенца? Это напоминает мякоть недозрелого ореха и очень вкусно!». Беньямин полагает, что Бодлер оказался глубже и сложнее, чем воспетое им движение новой аристократии: «Его любовь к дендизму не была счастливой. У него не было дара нравиться, представляющего собой столь важный элемент в искусстве денди вызывать отвращение. Доводя до манерности то, что и само по себе отталкивало от него, Бодлер в результате, поскольку с растущей изоляцией росла и его неприступность, оказался в глубочайшем одиночестве».

Константин Сперанский

Прекрасная статья. Полна безысходной тоски. Сплин...