Опубликовано: 22 июня 2017 г., 23:35 Обновлено: 8 июля 2017 г., 22:55

355

Как читать «Двенадцать месяцев»

Обложка пьесы-сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». 1946 год

Обложка пьесы-сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». 1946 год

Российская государственная детская библиотека

Историк культуры Мария Майофис рассказывает о том, как устроены самые популярные советские книги, которые все читают в детстве

Сказка Маршака многократно переиздавалась в советское время — и переиздается сейчас. Она входит в стандартную программу по литературе для средних школ. В 1947 году ее впервые поставили в театре — во МХАТе, и за этой постановкой последовали сотни других. В 1956-м «Двенадцать месяцев» адаптировали для мультфильма, в 1972-м — экранизировали. В 1980-м на основе пьесы в Японии сняли мультфильм.

Реабилитация Нового года

«Двенадцать месяцев» — новогодняя сказка: ее действие происходит 31 декабря и 1 января. Этот хронологический рубеж особенно важен, если вспомнить, что в оригинальной богемской сказке, которую перекладывал для театра Маршак, мачеха и сестра посылают падчерицу в лес за фиалками в середине января, а не под Новый год. Образ Нового года как времени чудес и удивительных происшествий неоднократно подчеркивается и обыгрывается в пьесе. Для чего это понадобилось Маршаку?

Возобновление празднования Нового года как аналога и светского замещения Рождества в Советском Союзе произошло после долгого перерыва только в 1935 году. Многие родители и дети, не говоря уже о работниках детских учреждений, плохо представляли себе, как следует отмечать Новый год: как наряжать елку, организовать ритуал дарения подарков, какое представление поставить, какие стихи читать. Начиная с 1936 года в помощь родителям, учителям и массовикам-затейникам издавались специальные сборники со сценариями детских праздников, стихами о елке и Новом годе. Немало написал в предвоенные годы для таких сборников и Самуил Маршак. Его пьеса «Двенадцать месяцев» стала, наверное, самым популярным советским сценарием для Нового года, поддержав начатую в 1935 году традицию создания семейного светского праздника.

Военная сказка

«Двенадцать месяцев» написаны зимой 1942-го — ранней весной 1943 года, в разгар битвы за Сталинград. В позднейших воспоминаниях Маршак писал о том, что, создавая свою пьесу, пытался максимально отдалить ее от тревожных военных событий: «Мне казалось, что в суровые времена дети, да, пожалуй, и взрослые, нуждаются в веселом праздничном представлении, в поэтической сказке». Однако он не скрывал, что писал свое драматургическое сочинение в перерывах между работой для газет, писанием листовок и плакатов и выступлениями на фронте.

На первый взгляд, в пьесе действительно нет ни войны, ни боев, ни враждующих стран и наций. Однако в ней есть рассказ о тяжелом труде, который выпадает на долю главной героини, и о лишениях, которые она претерпевает в доме мачехи. Первые читатели и зрители сказки не могли не обратить внимания на эти подробности — ведь их и без того не самые благополучные жизни перевернула война.

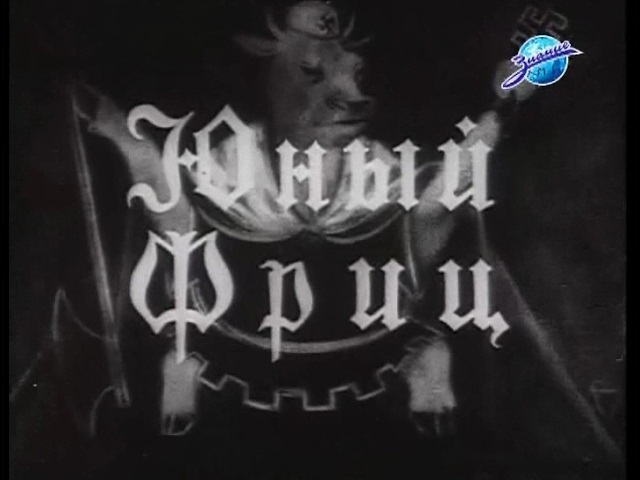

«Юный Фриц», режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. 1943 год

Впрочем, в пьесе можно увидеть и более глубокие связи с советской культурной историей военного времени. Маршак начинал в 1920-е годы как автор пьес для детского театра, однако потом надолго оставил это занятие. В «Двенадцати месяцах» он вернулся к драматургической форме и сразу стал писать текст для театральной постановки. Этому предшествовал еще один опыт — не театрального, но кинематографического рода: Маршак написал стихотворный сценарий к фильму Григория Козинцева и Леонида Трауберга «Юный Фриц» — о немецком мальчике, которого воспитали в «истинно арийском духе», потом взяли на службу в гестапо, потом отправили в завоевательные походы по странам Европы и, наконец, на Восточный фронт, где он и закончил свою военную карьеру, попав в плен. Фильм был снят, но так и не вышел на экраны. Маршак считал, что причиной тому стала слишком юмористическая и легкомысленная манера постановки. Спустя несколько месяцев после запрета фильма Маршак взялся за пьесу.

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев». 1956 год

Киностудия «Союзмультфильм»

В «Двенадцати месяцах» есть отчетливые структурные переклички с «Юным Фрицем», которые заставляют нас иначе посмотреть на некоторые сцены пьесы. В обоих произведениях едко высмеивается рабское послушание, в котором в фашистской Германии и сказочном королевстве живут подданные. Но особенно яркое сходство проявляется в финалах обоих произведений. Фриц и его военный товарищ, кутаясь в женские шубы и муфты, едва не замерзают до смерти зимой 1942 года в подмосковном лесу — зимний лес становится местом их «проверки на прочность». Точно такое же испытание проходят и отрицательные персонажи «Двенадцати месяцев» — королева, мачеха и дочка. Симметричны и наказания, которые победители раздают побежденным: мачеху и дочку месяцы-волшебники превращают в собак, а Фрица помещают в клетку в зоопарке и демонстрируют детям на экскурсии. Эти трансформации тел и душ должны были сообщить зрителям очевидную мораль: корыстные и глупые люди, начав служить силам зла, заслуживают исключения из мира людей.

Антитоталитарная сказка

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев». 1956 год

Киностудия «Союзмультфильм»

Определение «антитоталитарная сказка» чаще всего используется применительно к драматическим сказкам Евгения Шварца «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо», а также к сказочной пьесе Тамары Габбе «Город мастеров». В этом жанре под видом сказочных королевств и их обитателей изображаются худшие черты тоталитарных государств XX века и то разрушительное влияние, которое они оказали на человеческую психологию. Неудивительно, что своего расцвета в советской литературе антитоталитарная сказка достигла в годы войны, когда под видом сатиры на нацистскую Германию можно было писать и даже публиковать сатиру, которая была нацелена и на советские порядки. Из военных лет особенно щедрыми на произведения такого жанра стали 1942–1943 годы, когда появились «Двенадцать месяцев», «Город мастеров» и «Дракон».

О причинах такой урожайности писал и Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба», и Мариэтта Чудакова в своих статьях по истории советской литературы: советское государство, а за ним и советская цензура, почувствовав смертельную опасность, несколько ослабили прессинг, и в печати стали появляться ранее недозволенные вещи. Однако уже к лету 1943 года маятник качнулся в противоположную сторону — военная оттепель оказалась очень недолгой.

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев». 1956 год

Киностудия «Союзмультфильм»

Мотивы бездумного распоряжения чужими жизнями, безосновательных угроз лишить жизни из-за малейшей прихоти самовлюбленного правителя видны в «Двенадцати месяцах». Все помнят сцену урока, на котором королева повелевает казнить одного из своих подданных только потому, что слово «казнить» более короткое, чем «помиловать», а задуматься над собственным решением, как просит ее профессор, категорически не хочет. В другом эпизоде королева угрожает казнью главному садовнику: тот не смог найти в январе подснежников. Механизм репрессивного страха запускается, и садовник в панике объявляет виновным главного лесничего.

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев». 1956 год

Киностудия «Союзмультфильм»

В январе королева решается на лесную прогулку за ягодами, орехами и сливами. Никто не смеет ей перечить, и прогулка заканчивается настоящей катастрофой: пережив за несколько минут смену всех времен года, королева и придворные остаются в лесу без средств передвижения и без зимней одежды в один из самых холодных зимних дней. Конечно, эту цепочку событий можно воспринимать только в сказочном контексте, ведь сказка не была прямой сатирой на советскую действительность. Однако к концу 1942 года у многих выросло ощущение неуверенности и неудовлетворенности решениями, которые руководители страны, в том числе Сталин, принимали и на фронте, и в тылу. Об этом, конечно, должен был неоднократно думать и автор «Двенадцати месяцев».

Апокалипсис 1942 года

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев». 1956 год

Киностудия «Союзмультфильм»

Юная королева у Маршака — правительница, своими безответственными решениями радикально меняющая весь ход мировых событий. В сказке она устраивает просто-таки конец света, от которого все спасаются только чудом:

К о р о л е в а (гневно). Никаких месяцев в моем королевстве больше нет и не будет! Это мой профессор их выдумал!

К о р о л е в с к и й п р о к у р о р. Слушаю, ваше величество! Не будет!

Становится темно. Поднимается невообразимый ураган. Ветер валит деревья, уносит брошенные шубы и шали.

К а н ц л е р. Что же это такое? Земля качается…

Н а ч а л ь н и к к о р о л е в с к о й с т р а ж и. Небо падает на землю!

С т а р у х а. Батюшки!

Д о ч к а. Матушка!

<…>

Тьма еще больше сгущается.

Среди произведений советской литературы, написанных незадолго до «Двенадцати месяцев», есть одно, в котором порядок действий именно таков: правитель принимает одно-единственное безответственное решение — и меняет всю мировую историю, причем роковой и необратимый характер его решения, как и вселенский масштаб происходящих событий, подчеркивается наступающей тьмой и ураганом. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Маршак должен был прочитать в 1941–1942 годах. После распятия Иешуа «тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». В этот момент Пилат — желающий, видимо, встретить стихию (или волю высшей силы?) лицом к лицу — остается в колоннаде дворца и проявляет самодурство, ничем не уступающее злым капризам королевы:

«Слуга, перед грозою накрывавший для прокуратора стол, почему-то растерялся под его взглядом, взволновался от того, что чем-то не угодил, и прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив:

— Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь украл?

Черное лицо африканца посерело, в глазах его появился смертельный ужас, он задрожал и едва не разбил и второй кувшин, но гнев прокуратора почему-то улетел так же быстро, как и прилетел».

Маршак регулярно общался с Булгаковым в последние месяцы его жизни, а после смерти писателя 10 марта 1940 года вошел в комиссию по его литературному наследству. Члены комиссии иногда собирались у Маршака дома. Он не только имел доступ к неопубликованному роману, но и, как член комиссии по литературному наследству, был обязан его прочитать.

Кадр из мультфильма «Двенадцать месяцев». 1956 год

Киностудия «Союзмультфильм»

Вероятно, после того, как «Юного Фрица» обвинили в излишнем легкомыслии, Маршак в самом деле решил написать нечто более серьезное и моралистическое. Он создал сказку, в которой могущественные потусторонние силы — олицетворенные духи времени — после мирового катаклизма восстанавливают справедливость, спасая слабых и униженных и наказывая надменных и самоуверенных.

Что еще почитать о «Двенадцати месяцах»:

Душечкина Е. Русская елка: история, мифология, литература. СПб., 2002.

Подлубнова Ю. С. Метажанры в русской литературе 1920-х — начала 1940-х годов (коммунистическая агиография и «европейская» сказка-аллегория). Екатеринбург, 2005.

Шпет Л. Советский театр для детей: страницы истории 1918–1945. М., 1971.

Статья подготовлена в рамках работы над научно-исследовательским проектом ШАГИ РАНХиГС «Изоляционизм и советское общество: ментальные структуры, политические мифологии, культурные практики».

Комментарии 5

Показать все

В советское время марксисты учили как читать сказки Пушкина и Салтыкова-Щедрина. Теперь либералы - как читать сказки Маршака и Гайдара. На очереди "Чук и Гек", "Мальчиш-Кибальчиш" и "Приключения Буратино". Интересно бы и про "Чиполлино". Кстати, оформил страничку Марины Львовны Майофис, у нее ангельский голосок

AlexWolkow, Прочитано на одном сайте. Случай в пригородной электричке.

Мама читает "Чиполлино" пятилетнему малышу. Тот просто в негодовании:

— Мама, ну как же так?! Их ведь было так много, а плохих — мало. Почему же они не воевали?

С соседнего сидения доносится голос попутчика:

— Сынок, пойми: они же ОВОЩИ!

Чё-то у меня ощущение, что автор копает глубоко. Но не туда.

И потом королева впоследствии положительный персонаж.