Опубликовано: 28 октября 2016 г., 10:10 Обновлено: 28 октября 2016 г., 10:11

1K

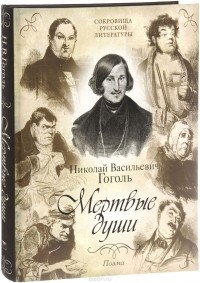

Тайны «Мертвых душ» Гоголя

Автор: Евгения Шрага

Автор: Евгения Шрага

Таинственный парень с балалайкой, парадоксальный ход времени, радужная косынка Чичикова и другие детали, позволяющие понять, что имел в виду Гоголь.

1. Тайна русских мужиков

В первом абзаце «Мертвых душ» бричка с Чичиковым въезжает в губернский город NN:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания…»

Это явно лишняя подробность: с первых слов понятно, что действие происходит в России. К чему уточнение, что мужики русские? Такая фраза уместно прозвучала бы разве что в устах иностранца, описывающего свои заграничные впечатления. Историк литературы Семен Венгеров в статье под названием «Гоголь совершенно не знал реальной русской жизни» объяснял ее так: Гоголь действительно поздно узнал собственно русский (а не украинский) быт, не говоря уже о быте русской провинции, — поэтому такой эпитет для него был действительно значимым. Венгеров был уверен: «Задумайся Гоголь хоть на одну минуту, он бы непременно зачеркнул этот несуразный, ровно ничего не говорящий русскому читателю эпитет».

Чичиков прибывает в город NN. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.ru

Но тот не зачеркнул — и неспроста: на самом деле это характернейший для поэтики «Мертвых душ» прием, который поэт и филолог Андрей Белый называл «фигурой фикции», — когда нечто (а нередко очень многое) сказано, но фактически не сказано ничего, определения не определяют, описания не описывают. Другой пример этой поэтики — описание главного героя. Он «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод», «человек средних лет, имеющий чин не слишком большой и не слишком малый», «господин средней руки», лица которого мы так и не увидим, хотя он с удовольствием смотрится в зеркало.

2. Тайна радужной косынки

Вот как мы впервые видим Чичикова:

«Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает…»

Петрушка снимает с Чичикова сапоги. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.com

«…Я никогда не носил таких косынок», — продолжает повествователь «Мертвых душ». Описание строится очень характерным гоголевским образом: интонация всезнайки — «я прекрасно знаю все про такие косынки» — резко меняется на противоположную — «я холост, ничего такого не носил, ничего не знаю». За этим привычным приемом и в таком привычном изобилии подробностей хорошо спрятана радужная косынка.

В воспоминаниях писателя Сергея Аксакова описан следующий эпизод, случившийся 27 ноября 1839 года:

«…[Жуковский] тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер

; шея обмотана большим разноцветным шарфом… Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали».

Косынка Чичикова и подсмотренный Аксаковым разноцветный шарф, несомненно, родственники, пусть это родство и хорошо спрятано повествователем, пытающимся сохранять невозмутимый вид. Выходит, что и в герое есть что-то от автора. И мы еще не раз в этом убедимся: именно в фантазиях Чичикова оживают купленные мертвые души; именно он произносит некоторые обличительные речи, которые легко принять за авторские; именно он, наконец, едет в той тройке, движение которой дает основу для финальных лирических отступлений первого тома.

Чичиков — очень странный персонаж. С одной стороны, он не способен вызвать у читателя симпатию. С другой, на него возложены огромные надежды и огромная ответственность — ответственность за дальнейшее развитие романа во втором и третьем томах, где нам обещаны «еще доселе небранные струны», «несметное богатство русского духа» и проч. и проч. Неподвижный и, по словам Гоголя, «пошлый» мир первого тома «Мертвых душ» не предвещает ничего подобного — по сути, нам обещано чудо, а каким образом и почему оно произойдет — тайна:

«И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме».

В этом чуде преображения мира Чичикову отведена важная роль. Родство между ним и повествователем помогает читателю почувствовать странную связь с несимпатичным героем, а, значит, впоследствии поучаствовать и в чуде преображения.

3. Тайна карточной игры

На губернаторской вечеринке Чичиков садится играть в вист с хозяевами и гостями-чиновниками:

«Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному».

Чичиков дает взятку Ивану Антоновичу Кувшинное Рыло. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.com

Конечно, автор иронизирует, называя игру в вист «дельным занятием». Слово «дельный» в тексте вообще окутано иронией: «дельные замечания», которые готов дать практически на любую тему Чичиков, неизбежно перекликаются с «дельными замечаниями», которые отпускает кучер Селифан чубарому коню. Но в данном случае «занятие дельное» — выражение из карточного жаргона, означающее игру на деньги. Как раз в таком смысле оно употреблено, например, и в эпиграфе к пушкинской «Пиковой даме»: «Так, в ненастные дни, / Занимались они / Делом».

Гоголь пишет не об искаженном восприятии дела, присущем только этим конкретным чиновникам, для которых карточная игра — главный интерес, но о языке, который принял в себя это искажение. Слово активно используется в языке, но теряет свое основное значение. Такие «мертвые» слова — своего рода «болотные огни», ведущие в ложном направлении:

«И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они [люди] и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: „Где выход, где дорога?“».

4. Тайна мухи в носу

Чичиков просыпается в гостях у Коробочки:

«Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его очень крепко чихнуть — обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения».

Госпожа Коробочка. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.com

Интересно, что повествование переполнено развернутыми описаниями всеобщего сна

, и только это пробуждение Чичикова — событие, о котором Гоголь рассказывает подробно. Чичиков просыпается от залетевшей в нос мухи. Его ощущения описаны почти так же, как шок чиновников, прослышавших о чичиковской афере:

«Положение их [чиновников] в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит как дурак, выпучив глаза во все стороны, и не может понять, где он, что он, что с ним было…»

Странные слухи всполошили город, и этот ажиотаж описывается как пробуждение тех, кто до того предавался «мертвецким снам на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями», всего «дремавшего дотоле города». Перед нами воскрешение мертвых, пусть и пародийное. А вот на городского прокурора все это так подействовало, что он и вовсе умер. Смерть его парадоксальна, так как в каком-то смысле является воскресением:

«…Послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал».

Противопоставление сна и пробуждения связано с ключевыми мотивами романа — смерти и оживления. Толчком к пробуждению может стать самая ничтожная мелочь — муха, табак, странный слух. «Воскресителю», в роли которого выступает Чичиков, не нужно обладать какими-то особенными добродетелями — ему достаточно оказаться в роли попавшей в нос мухи: сломать привычное течение жизни.

5. Как все успевать: секрет Чичикова

Чичиков уезжает от Коробочки:

«Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня».

Итак, после полудня герой с трудом выбирается на столбовую

. Перед этим он, после длительных препирательств, купил у Коробочки 18 ревизских

душ и закусил пресным пирогом с яйцом и блинами. Между тем проснулся он в десять. Как же за два с небольшим часа Чичиков все успел?

Манилов. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.com

Это не единственный пример вольного обращения Гоголя со временем. Отправляясь из города NN в Маниловку, Чичиков садится в бричку в «шинели на больших медведях», а по дороге встречает мужиков в овчинных тулупах — погода явно не летняя. Приехав к Манилову, он видит дом на горе, «одетой подстриженным дерном», «кусты сиреней и желтых акаций», березы с «мелколистными жиденькими вершинами», «пруд, покрытый зеленью», по колено в пруду бредут бабы — уже без всяких тулупов. Проснувшись на следующее утро в доме Коробочки, Чичиков смотрит из окна на «просторные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем» и на «фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев» — время года опять поменялось. Вернувшись в город, Чичиков вновь наденет своего «медведя, крытого коричневым сукном». «В медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами» приедет в город и Манилов. В общем, как сказано в другом гоголевском тексте: «Числа не помню. Месяца тоже не было».

В целом мир «Мертвых душ» — это мир без времени. Времена года не сменяют друг друга по порядку, а сопровождают место или персонажа, становясь его дополнительной характеристикой. Время перестает течь ожидаемым образом, застывая в уродливой вечности — «состоянии длящейся неподвижности», по словам филолога Михаила Вайскопфа.

6. Тайна парня с балалайкой

Чичиков приказывает Селифану выезжать на заре, Селифан в ответ чешет в затылке, а повествователь рассуждает, что это значит:

«Досада ли на то, что вот не удалась задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный, отработавшийся народ? <…> Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесыванье в затылке».

Кучер Селифан. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.com

Такие пассажи очень характерны для Гоголя: рассказать уйму всего и прийти к выводу, что ничего непонятно, да и вообще говорить не о чем. Но в этом очередном ничего не объясняющем пассаже обращает на себя внимание парень с балалайкой. Где-то мы его уже видели:

«Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные, легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья».

Никогда не предугадаешь, куда заведет гоголевское сравнение: сравнение лица Собакевича с молдавской тыквой внезапно переходит в сценку с участием нашего балалаечника. Такие развернутые сравнения — один из приемов, с помощью которых Гоголь еще больше расширяет художественный мир романа, вносит в текст то, что не поместилось даже в такой вместительный сюжет, как путешествие, то, что не успел или не мог увидеть Чичиков, то, что может и вовсе не вписываться в общую картину жизни губернского города и его окрестностей.

Но Гоголь на этом не останавливается, а берет появившегося в развернутом сравнении щеголя с балалайкой — и снова находит ему место в тексте, причем теперь уже значительно ближе к сюжетной реальности. Из фигуры речи, из сравнения вырастает реальный персонаж, который отвоевывает себе место в романе и в итоге вписывается в сюжет.

7. Коррупционная тайна

Еще до начала событий «Мертвых душ» Чичиков входил в комиссию «для построения какого-то казенного весьма капитального строения»:

«Шесть лет [комиссия] возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше».

Чичиков спит на столе в канцелярии. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.com

Это упоминание «гражданской архитектуры» в целом вписывается в гоголевский избыточный стиль, где определения ничего не определяют, а в противопоставлении запросто может не хватать второго элемента. Но изначально он был: «гражданская архитектура» противопоставлялась церковной. В ранней редакции «Мертвых душ» комиссия, в которую вошел Чичиков, означена как «комиссия постройки храма Божия».

В основу этого эпизода чичиковской биографии легла хорошо известная Гоголю история постройки храма Христа Спасителя в Москве. Храм был заложен 12 октября 1817 года, в начале 1820-х годов была учреждена комиссия, а уже в 1827-м обнаружились злоупотребления, комиссию упразднили, а двоих ее членов отдали под суд. Иногда эти числа служат основанием для датировки событий биографии Чичикова, но, во-первых, как мы уже видели, Гоголь не очень-то связывал себя точной хронологией; во-вторых же, в конечном варианте упоминания о храме сняты, действие происходит в губернском городе, и вся эта история свертывается до элемента стиля, до «гражданской архитектуры», по-гоголевски ничему уже не противопоставленной.

Гоголь и Шагал. Офорт Марка Шагала. 1923–1925 годы/diomedia.com

Источники:

1. Белый А. Мастерство Гоголя. М., Л., 1934.

2. Беспрозванный В., Пермяков Е. Из комментариев к первому тому «Мертвых душ». Тартуские тетради. М., 2005.

3. Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя. М. Вайскопф. Птица-тройка и колесница души. М., 2003.

4. Венгеров С. А. Гоголь совершенно не знал реальной русской жизни. С. А. Венгеров. Собрание сочинений. Т. 2. СПб., 1913.

5. Лурье С. А. Успехи ясновидения. СПб., 2002.

6. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.

7. Манн Ю. В. Где и когда? Analysieren als Deuten: Wolf Schmid zum 60. Geburtstag. Hamburg, 2004.

8. Фомичев С. А. «Мертвые души»: инерция замысла и динамика откровения. Феномен Гоголя. СПб., 2011.

Книги из этой статьи

Авторы из этой статьи

Читайте также

Комментарии 2

Показать все

Спасибо, очень интересно. У Гоголя вообще так много загадок. Можно десятки раз перечитывать и каждый раз делать для себя открытия. Вот недавно наш преподаватель философии обратил внимание студентов на Хому Брута, ведь его имя - Homo Brutus - значит "человек неразумный". И сразу всплывают подтексты. А все ли задумывались о смысле этого имени? Я - нет.

Ещё, читая статью, задумалась о феномене сна в русской литературе. Наверное, на эту тему должны быть отдельные исследования какие-нибудь...

В общем, есть о чём задуматься.

Никак не могут оставить Гоголя в покое. Шарфик им загадочным показался. Вот так всякая шушера и зарабатывает на жизнь.