Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Глава 2. Русские пришли

Летом 1939 года у нас гостил мамин брат из Америки, дядя Яков, незадолго до того закончивший учебу и получивший диплом врача. Его пребывание у нас затянулось до осени, а осенью пришли потрясающие известия: армия Германии вторглась в Польшу. Началась вторая мировая война.

Дядя чуть не застрял у нас: прямых рейсов из Латвии в Америку не было, нужна был транзитная остановка в Европе, но Европа была вся в огне, большая часть гражданских авиалиний закрылась. Дядя с трудом нашел маршрут выезда через Финляндию. Перед отъездом он сказал моим родителям:

– Вы сидите на пороховой бочке. Уезжайте немедленно, куда только возможно!

Правду говоря, особых возможностей уже не было. Иные бежали на восток, в Советский Союз; но мои родители ненавидели советскую власть еще сильнее, чем немцев, и этот вариант был для них неприемлем.

Первое ощутимое изменение в нашей жизни произошло зимой 1939 года. Наша фройлайн, которая ранее не проявляла никаких националистических чувств, объявила родителям, что решила откликнуться на призыв фюрера ко всем этническим немцам вернуться на родину. Речь не шла о настоящей «немецкой родине», а о польских землях, оккупированных Германией: Гитлер хотел поспешно заселить их немцами и сулил «репатриантам» всевозможные льготы. В результате фройлайн вместе с престарелой матерью оказались в польском городе Познань, который был переименован в Pozen – название, звучащее как немецкое. Мы получили от нее несколько писем, но переписка вскоре оборвалась.

Для нас, детей, это было огромное изменение: мы были очень привязаны к ней. Я помнила ее с тех пор, как помнила себя. В отличие от родителей, занятых бизнесом, она всегда была с нами.

Весной нас покинула и кухарка: она собиралась открыть собственный ресторан на деньги, заработанные за годы службы в нашем доме.

Наша жизнь стала менее упорядоченной. Мы, дети, оказались свободными, как вольные птицы. Иногда приходила тетя Фейга и что-то готовила. Мой брат стал проводить больше времени с друзьями, а я превратилась в настоящего «книжного червя».

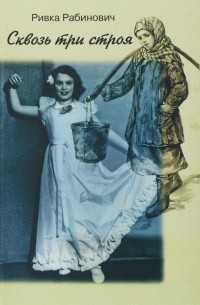

1940 год. В апреле была с большой пышностью отпразднована Бар-Мицва Иосифа. Были сотни гостей. Один из торговых залов магазина был приспособлен для пиршества; стены его задрапировали голубым шелком. Был приглашен маленький оркестр. Все было очень впечатляюще. Мне сшили длинное бальное платье из розовой тафты и сделали прическу с локонами. Я играла перед гостями «Серенаду» Шуберта и очень гордилась этим.

В середине июня мы почему-то были еще в городе, а не в Юрмале – либо ввиду болезни дедушки, либо из-за опасений родителей перед приближающейся войной. Возможно, родители знали что-то такое, чего мы, дети, не знали.

Все перевернулось в один ясный солнечный день в середине месяца. Мы вдруг услышали странный шум – монотонный, скрежещущий, оглушительный. Невозможно было разговаривать: шум поглощал слова. Это звучало так, будто по мостовой волокут тонны металла. Мы с братом вышли на балкон посмотреть, что случилось, и увидели массу людей, толпившихся на тротуарах. Люди стояли также на всех балконах и у всех окон. Шум усиливался, и через несколько минут показалась колонна огромных стальных машин. Такие машины я никогда раньше не видела.

– Это танки, – сказал Иосиф, – ими пользуются на войне. Видишь дула пушек, установленных на них?

На танках видны были солдаты; они улыбались и махали руками, приветствуя людей, толпившихся на тротуарах. Все магазины закрылись. Папа и мама поднялись из магазина в квартиру и присоединились к нам. Вид у них был мрачный.

Время от времени кто-нибудь из толпы приближался к танкам и бросал цветы солдатам. Большинство людей стояли молча и смотрели на танки, как загипнотизированные. Когда кончилась колонна танков, мостовую заполнили пехотные части. Толпа на тротуарах вышла из первоначального шока. Все зашумели, задвигались. Многие повязали красные ленты на рукава пиджаков, суетились, подбегали к солдатам, что-то кричали. Некоторые достали откуда-то красные флажки и размахивали ими. «Посмотрите на этих подхалимов, – сказала мама с горечью, – вылезли из нор, чтобы подлизываться перед новыми властями». Но большинство смотрело на странные картины в угрюмом молчании.

Я переводила взгляд с мамы на папу, ожидая объяснений, что происходит. После продолжительного молчания папа дал лаконичный ответ: «Русские пришли». Русские? Зачем пришли? Что теперь будет?

Не знала я тогда, и едва ли знали мои родители, что в 1939 году СССР и нацистская Германия заключили между собой договор «о дружбе и взаимной помощи», вошедший в историю как «договор Молотова-Риббентропа». Это был договор о разделе Европы: Советский Союз не будет мешать Германии оккупировать большую часть территории Польши и ряда других государств, а Германия не помешает Советскому Союзу захватить прибалтийские страны – Латвию, Литву и Эстонию, а также другие территории: Западную Украину, принадлежавшую Польше, а также Буковину и Бессарабию, входившие в состав Румынии.

После того, как немцы завершили захват «своей» части Польши, Советский Союз приступил к оккупации земель, «причитающихся» ему по договору. Москва поставила ультиматум перед правительствами Латвии, Литвы и Эстонии: либо вы войдете в состав Советского Союза добровольно, «по желанию ваших народов», либо мы завоюем вас силой. У маленьких государств, не имевших серьезных армий, не было выбора; они вступили в состав Советского Союза в качестве союзных республик.

Это и есть ответ на вопрос «зачем они пришли». На второй вопрос – «что теперь будет» – ни у кого не было ответа. Одно было ясно: того, что было, больше не будет.